王亚华、舒全峰:中国精准扶贫的政策过程与实践经验

来源:m6米乐娱乐 发布时间:2024-07-11 18:54:11

详情

摘要:当代中国的精准扶贫成就令世界瞩目,是值得深入总结的中国特色社会主义重大实践。本文基于精准扶贫政策文本提炼了35项政策工具,全景呈现了中国精准扶贫的政策实践做法。中国精准扶贫成就的取得建立在新型制的制度优势上,这一体制以先进理念指引精准扶贫道路,以科学方法推进精准扶贫施策,以多种工具提升精准扶贫成效,通过理念指引、方法施策、工具推进“三位一体”共同创造了脱贫攻坚的卓越成效。精准扶贫实践探索出来的减贫道路,为中国解决不平衡不充分发展的矛盾、实现共同富裕积累了宝贵经验,也为全球发展中国家消除绝对贫困提供了有益参考。

精准扶贫战略的提出是中国在减贫道路上不断探索慢慢的提升的结果。中国格外的重视解决贫困问题,带领人民持续向贫困宣战,并与时俱进,根据时代发展进程,多次调整贫困线标准和贫困治理目标,不停地改进革新减贫方式方法,成功走出了一条中国特色的减贫道路。

中华人民共和国成立初期,百废待兴,人均国民收入仅为27美元,是亚洲人均国民收入的2/3,农民生活普遍处于绝对贫困状态。为改变这一状况,我国推进土地改革,对农业进行社会主义改造,发展农业生产互助合作,并在农田灌溉和水利设施建设上开展了较大规模的投入,为后来的农村改革发展和扶贫工作开展奠定了良好基础(朱小玲等,2012:30—32)。但由于客观上基础条件差薄、主观上急于求成,改革开放之前,农村反贫困事业总体进展较为缓慢。1978年,我国农民家庭人均纯收入仅为133.6元,根据当时100元的国家贫困线标准,估计的贫困人口规模为2.5亿人,贫困发生率为30.7%(国家统计局住户调查办公室,2019:1)。

1978年改革开放之后,以经济建设为中心、解放和发展生产力成为当时党和国家的头等大事。针对农村生存性贫困,推动家庭联产承包责任制改革;针对农村收入性贫困,推动农产品流通体制改革;针对农村发展性贫困,推动户籍制度和就业管理制度改革。同时设立“支援经济不发达地区发展资金”“三西”农业建设专项补助资金、“以工代赈”专项资金等,并在全国划定了18个贫困地带进行区域重点扶贫。体制改革和专项扶贫极大促进了生产力的解放,农村贫困状况大大缓解,贫困发生率由1978年的30.7%下降到1985年的14.8%,农民人均纯收入也增加到397元(国家统计局住户调查办公室,2019:1)。

随着改革开放不断深入,地区间的发展不平衡问题也日益凸显(蔡昉,1994:7—15),随之我国的扶贫理念开始慢慢地由“救济式扶贫”转向“开发式扶贫”。以1986年从中央到地方成立专门的扶贫领导小组为标志,中国的减贫工作开始成为一项专门社会持续健康发展工程,开始了大规模、有计划、有组织的扶贫开发。在扶贫思路上将贫困人口占比较高的县作为基本瞄准单位,自1986年起,先后有331个县和370个县分别被确定为国定贫困县、省级贫困县,中央政府安排专项扶贫资金(专项扶贫贷款、以工代赈和财政发展资金)对贫困县进行扶持。这一时期扶贫开发成效明显,农村贫困发生率从1985年的14.8%降低至1993年的8.7%(国家统计局住户调查办公室,2019:2)。

1994年,为解决贫困人口尤其是西部地区贫困人口分布密集、贫困面大、贫困程度深、脱贫难度大、返贫率高的问题(郑长德,2003:7—11),国务院印发《国家八七扶贫攻坚计划》,这是中国历史上第一个具有明确目标、明确对象、明确措施和明确期限的扶贫计划。这一时期中央政府将国定贫困县数量调整为592个,把省一级作为考核单位,集中资金投入到贫穷的地方的水、电、路、教育、医疗等建设上。这一阶段提出的动员社会力量参与扶贫、党政机关对口扶贫、东西部协作扶贫等中国特色的扶贫方式,在实践中取得了明显成效并一直沿用至今。农村贫困发生率由1993年的8.7%下降到2000年的3.5%,温饱问题基本得以解决(国家统计局住户调查办公室,2019:2)。

进入21世纪,尽管贫困人口数量大幅度减少,但贫困人口分布呈现出“大分散、小集中”、从重点县向重点村转移的态势。2001年,国务院印发《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》,提出 “整村推进”的扶贫方式,划定14.8万个贫困村作为扶贫重点。从2004年开始,国家先后设立良种补贴、农资补贴和种粮直补,启动政策性农业保险试点,全面取消农业税,建立新农合、农村低保和新农保等制度,引入了带有兜底性质的保障性扶贫措施,扶贫成效显著。2011年,我国将农民人均纯收入2 300元(2010年不变价)作为新的国家扶贫标准,根据这一标准,2012年末农村贫困人口首次下降到1 亿以下,贫困发生率下降到10.2%(国家统计局住户调查办公室,2019:2)。

然而,随着扶贫开发事业的推进,传统粗放型的扶贫方式导致贫困人口底数不清、情况不明,项目安排“大水漫灌”,资金使用“撒胡椒面”,整村推进的扶贫方式也使得村庄内部财富分化加大,扶贫资源“精英俘获”现象突出(邢成举等,2013:109—113;温涛等,2016:111—125),扶贫工作面临新的挑战。2013年,习在湖南湘西十八洞村调研时首次提出了“精准扶贫”思想,以此为标志,精准扶贫战略正式走上历史舞台。在此之后,习就精准扶贫工作提出了一系列新思想、新论断、新观点,明确了扶贫理念、扶贫方法论和扶贫工具,科学地提出了“六个精准”的详细要求和“五个一批”的具体策略,精准扶贫思想日臻完善,成为发展中国家减贫实践中一份宝贵的精神财富。

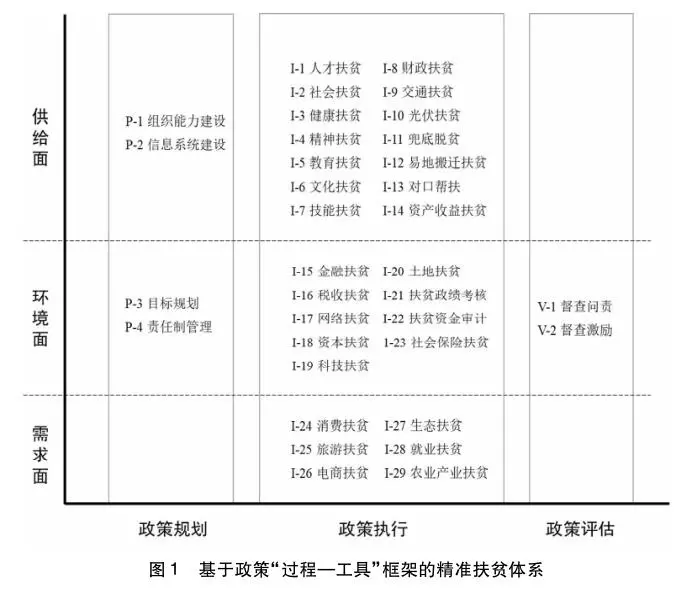

作为一项战略性制度设计,中国的精准扶贫实践既有过程维度的政策演进,亦有工具维度的政策拓展。本文建构精准扶贫政策“过程—工具”框架,尝试对中国精准扶贫的政策实践进行全景梳理。

政策过程是政策科学的研究基点(张敏,2010:113—125)。1956年,拉斯韦尔(Lasswell,1956)在其出版的著作中,把政策过程分为七个阶段: 情报、提议、规定、合法化、应用、终止与评估。这一划分极大影响了后来学者们的研究,纷纷提出了大同小异的政策过程阶段模型,经典的教科书式模型包括问题界定、议程设置、方案评估、政策决策、政策执行和政策评估等环节(薛澜等,2017:45—67)。根据我们国家精准扶贫政策的自身特点,本文在参照以往文献的基础上将精准扶贫的政策过程分为“政策规划、政策执行、政策评估、政策终结”四个阶段,鉴于精准扶贫政策尚在执行当中,本文将主要以前三个阶段作为分析对象。

政策过程的推进需要借助于政策工具的作用。政策工具是在相应的政策环境下,政府为解决政策问题、推行政策方案、实现政策目标等采用的政策方法和手段(迈克尔·豪利特,2006)。依据不同的划分标准,政策工具有诸多分类,本文参照罗斯威尔和赛格菲尔德根据政策工具的产生着力面及影响领域,将精准扶贫政策工具划分为供给面、需求面和环境面三类(Rothwell等,1985),每种类型下又可细分为若干具体的政策工具,这种分类方式能较好地揭示政策过程中政策工具发挥的影响和作用。

其中,“供给面”政策工具是指政府通过直接扩大供给有利于贫困解决的相关要素,使贫困主体改变现有的生活方式、环境或者状态,如扶贫资产金额的投入、基础设施供给等,主要体现的是政策对扶贫的推动力;“环境面”政策工具是通过对外部扶贫环境的优化间接对扶贫问题有效解决的战略部署,根据不同贫困区域所具有的特点来制定适合其自身发展的扶贫政策,如制度设计、税收优惠、法规管制等,主要体现为政策对扶贫发展的影响力;“需求面”政策工具是指政府通过采购与贸易管制等措施减少市场的不确定性,积极开拓并稳定与扶贫产业相关的市场,从而推动扶贫的开发利用,典型的如消费扶贫等,以此来实现经济的增长和我们正常的生活水平的改善,主要体现为政策对扶贫的拉动力。

采用何种政策工具通常在政策文本中有迹可循。政策文本既是政策执行和绩效评估的重要依据,也是政策主体调控和管理行为的“印记”,是政策过程和政策工具可记录、可追溯的客观反映(任弢等,2017:96—101)。鉴于国务院扶贫办是当前我国扶贫开发工作的核心主体,课题组从国务院扶贫办网站搜集了2014年1月1日至2020年7月1日之间由党中央、国务院或各级中央部委单独和联合颁布的89份扶贫政策文本,通过对文本的梳理和相应内容的编码,提炼出了我国实施精准扶贫政策以来所采用的各类宏观层面的政策工具,共计35项,并基于政策“过程—工具”的二维框架,进行了类型划分,呈现了中国精准扶贫政策体系的全景(见图1)。为便于分析,本文所提炼的这些政策工具立足于宏观层面,也可被视为减贫目标下的独立政策,每一项政策工具下面还可再做细分。

中国的精准扶贫体系涵盖的政策领域十分广泛,在实践中针对不一样问题所采用的不同政策工具有效促进了减贫成效的提升。根据搜集的政策文本,并基于政策“过程—工具”框架的分类,我国精准扶贫实践有如下做法。

(1)组织能力建设。农村基层组织制度型权力弱化是农村公共治理危机和贫困的重要致因之一(王亚华等,2016:23—29)。自2014年起,我国在全国层面开展软弱涣散基层党组织集中整顿专项行动;从2015年开始在全国层面推行“”政策;有明确的目的性地选配政治素质高、工作上的能力强、熟悉“三农”工作的干部担任贫困乡镇党政主要领导;推进贫困村村监会建设,落实“四议两公开”、村务联席会等民主自治制度,不断推进村级扶贫行政体系的组织再创新(左停等,2020:99—105)。

(2)信息系统建设。我国建设了一个全国大集中同时又覆盖中央、省、市、县、乡镇、行政村六级业务网的扶贫开发信息系统,系统包含了五大功能:支撑扶贫开发全过程信息化的业务管理功能;融内部监控和外部监督于一体的资金、项目监管功能;引导社会力量、扶贫对象参与的公共服务功能;与有关部门的信息共享和业务协作功能;基于数据仓库和数据挖掘技术的决策支持功能。

(1)目标规划。从2014年开始,中央、国务院针对精准扶贫战略制定了一系列方针规划,例如《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》《“十三五”脱贫攻坚规划》《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》等,这些战略规划为精准扶贫工作的推进指明了方向,提供了明确的政策导引。

(2)责任制管理。我国对脱贫攻坚实行 “中央统筹、省负总责、市县落实”和“五级书记抓扶贫”的领导责任制,即党中央、国务院主要负责统筹制定脱贫攻坚大政方针;省级党委和政府结合本地区实际制定政策措施;市级党委和政府负责协调域内跨县扶贫项目,对项目实施、资金使用和管理、脱贫目标任务完成等工作进行督促、检查和监督;区县和乡镇党委政府则制定和执行具体措施。

(1)人才扶贫。我国持续开展公务员脱贫攻坚专项培训,把提升精准脱贫专业化能力贯穿培训全过程;选派优秀年轻干部到贫穷的地方工作,推进中央单位和中西部地区、民族地区、贫穷的地方之间干部交流任职,选派后备干部到贫困县挂职任职;开展贫穷的地方青年人才支持行动,由各级团委部门开展优秀青年干部、创业致富带头人、科技工作人员、青年教师等青年人才培训工作。

(2)社会扶贫。广泛动员全社会力量共同参与扶贫开发是中国特色扶贫开发道路的重要特征。我国通过多种政策鼓励引导各类企业、社会组织和个人以多种形式参与扶贫开发,实现社会帮扶资源和精准扶贫有效对接。例如组织非公有制企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动,实施扶贫志愿者行动计划和社会工作专业人才服务贫穷的地方计划,动员广大公众参与脱贫攻坚。

(3)健康扶贫。健全贫穷的地方基层卫生计生服务体系,加强妇幼保健机构能力建设;将新型农村合作医疗和大病保险制度向贫困人口倾斜,加大医疗救助、临时救助、慈善救助等帮扶力度;加大农村贫困残疾人康复服务和医疗救助力度,扩大纳入基本医疗保险范围的残疾人医疗康复项目;并采取针对性措施,加强贫穷的地方传染病、地方病、慢性病等防治工作。

(4)精神扶贫。以等、靠、要思想为代表的精神贫困一直是精准扶贫工作中的难点(杭承政等,2017:97—103),为增强贫困户脱贫内生动力,我国持续开展扶贫扶志行动。例如,开展扶志教育活动,创办脱贫攻坚“农民夜校”“讲习所”;实施以工代赈,动员更多贫困群众投工投劳;推广以表现换积分、以积分换物品的“爱心公益超市”等自助式帮扶做法。

(5)教育扶贫。从中央到地方各级政府在学校布局、软硬件建设、师资力量提升、儿童营养改善、贫困学生救助等方面不断加大投入力度;全力发展现代职业教育,推动东部地区职业院校(集团)对口支援贫穷的地方职业院校;利用互联网、人工智能等现代科学技术提高教育服务的品质。同时也针对深度贫穷的地方的现实特征,实行有重点有明确的目的性的教育脱贫攻坚,例如为少数民族老师开展普通线)文化扶贫。

推动文化投入向贫穷的地方倾斜,集中实施一批文化惠民扶贫项目,普遍建立村级文化中心,例如在湖北、江西、福建、广东等宗族文化地区,普遍将宗族祠堂改造为村级文化活动中心,使民间传统文化发挥现代效能;在县级层面,推动贫穷的地方县级公共文化体育设施达到国家标准;同时鼓励文化单位、文艺工作者和其他社会力量为贫穷的地方提供文化产品和服务。

增强贫困群体的职业技能是摆脱长久贫困和代际贫困的重要基础。我国实施“雨露计划”“春潮行动”“技能脱贫千校行动”等项目,全力支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育,参加技能培训;实施农民工等人员返乡创业培训五年行动计划(2016年—2020年)、残疾人职业技能提升计划等,实现“教育培训一人,就业创业一人,脱贫致富一户”的目标。

全国多数地方的精准扶贫均具有强投入性特征(陈弘等,2019:12—18)。历年来,中央财政专项扶贫资金规模持续稳定增长,一般性转移支付资金、各类涉及民生的专项转移支付资金和中央预算内投资向贫穷的地方和贫困人口倾斜;中央集中彩票公益金对扶贫的支持力度也持续提升;同时明确要求农业综合开发、农村综合改革转移支付等涉农资金必须要有特殊的比例用于贫困村。

我国在贫穷的地方持续推动国家铁路网、国家高速公路网等重大交通项目建设;大幅度增加中央投资投入中西部地区和贫穷的地方的铁路、公路建设,提高贫穷的地方农村公路建设补助标准,加强农村公路安全防护和危桥改造;并且明确要结合村镇行政区划调整、易地扶贫搬迁、特色产业高质量发展和农村物流等来规划建设或升级改造“扶贫路”,为脱贫攻坚奠定良好基础。

我国因地制宜采用集中式、分布式等不同工程形式推进光伏农业、渔光互补等新型业态,实施光伏扶贫工程。依据工程规划,推动16个省471个县约3.5万个建档立卡贫困村的200万建档立卡无劳动能力贫困户(包括残疾人)每年每户增加收入3 000元以上。新冠肺炎疫情期间,国务院扶贫办和财政部联合发文进一步提升了光伏发电收益用于扶贫的比例。

我国对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭实行政策性保障兜底。针对一些缺乏劳动能力的老、弱、病、残群体,通过政府购买公共服务加强关爱帮扶。今年疫情期间,为缓解受疫情影响导致的贫困加剧,各地民政和扶贫部门及时将符合民政帮扶政策的人员纳入救助帮扶范围,依规发放救助帮扶资金(如价格临时补贴),或提供救助帮扶服务。

我国将居住在生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发等地区的农村贫困人口搬迁到条件相对较好的地理位置,并确保搬迁群众住房安全得到保障,饮水安全、出行、用电等基本生活条件得到明显改善,享有便利可及的教育、医疗等基本公共服务。根据规划,“十三五”期间,全国有22个省约1 400个区县981万建档立卡贫困人口实施易地扶贫搬迁。

“对口帮扶”是中国体制基础上为协调区域发展、应对危机事件、开展国家专项工程而开展跨地区、跨部门、跨政府合作,实现协同治理的有效方式,也一直被作为中国扶贫开发的重要手段(燕继荣,2020:209—220)。我国长期实施如下两种协作对口帮扶:一是地区协作——东部地区对口帮扶西部地区;二是定点扶贫——各级党政机关、国有企业和事业单位帮扶贫困县或贫困村。

鉴于我国扶贫资金以公共财政投入为主,各地积极实施资产收益扶贫:对那些财政专项扶贫资金和其他涉农资产金额的投入项目所形成的资产,具备条件的折股量化给贫困村和贫困户;支持农民合作社和其他经营主体通过土地托管、牲畜托养和吸收农民土地经营权入股等方式,带动贫困户增收;在贫穷的地方开展的水电、矿产等资源开发,也要赋予土地被占用的村集体股权。

在对贫困农户的金融扶持上,推动扶贫小额信贷覆盖建档立卡贫困农户的比例和规模持续增长;在对县域经济的金融扶持上,推动金融机构网点向贫困乡镇和社区延伸;增加贫穷的地方信贷投放,加大对县域基础设施、基本公共服务、易地扶贫搬迁和重点支柱产业的金融支持力度。针对今年新型冠状病毒肺炎疫情影响,还适当延长了贷款主体的还款期限。

税务部门对从事个体经营的建档立卡贫困人口按每户每年12 000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税;对于招用建档立卡贫困人口的企业,与贫困人口签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,在头3年按实际招用人数予以定额依次扣减各种税费。

在集中连片特困地区,要求每个村至少确定1名有文化、懂信息、能服务的信息员;在全国层面,计划到2020年实现全国行政村通光纤、通4G比例达到99%,贫困村通宽带比例达到99%,电商服务通达所有乡镇,全国中小学(含教学点)宽带接入率达到99%,远程医疗覆盖所有贫困县。保障建档立卡贫困人口方便快捷接入高速、低成本的网络服务。

对注册地和主要生产经营地均在贫穷的地方且符合有关条件的企业,或者注册地在贫穷的地方、最近一年在贫穷的地方缴纳所得税不低于 2 000万元且承诺上市后3年内不变更注册地的企业,申请首次公开发行股票并上市的,即报即审,审过即发;对注册地在贫穷的地方的企业申请在全国中小企业股份转让系统挂牌或行公司债、资产支持证券,实行专人对接、专项审核,且即报即审。

在20世纪90年代,中央统战部、国家科学技术委员会、国家民族事务委员会和各派中央、全国工商联围绕“多党合作,智力扶贫”主题在黔西南地区开展“星火计划、科技扶贫”实验区建设,科技特派员制度也应运而生。例如,北京市现有科技特派员队伍近万名,已与38个国家级贫穷的地方开展科技扶贫协作,带动368个贫困村、近53 000户贫困农民脱贫增收致富(孟竹等,2019)。

易地扶贫搬迁项目需要用大面积建设用地,在建设用地指标有限的现实约束下,我国国土部门制定政策,允许在连片特困地区和国家扶贫开发工作重点县开展易地扶贫搬迁时,将城乡建设用地增减挂钩指标在省域范围内流转使用,即进行市场交易,既为搬迁农民安置提供用地保障,又能为搬迁农民建新居、农村基础设施建设和扶贫产业高质量发展提供有力的资金支持。

出台《省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》,将建档立卡贫困人口数量减少、贫困县退出、农村居民收入增长情况,建档立卡贫困人口识别、退出精准度,对帮扶工作的满意度,以及各省(自治区、直辖市)扶贫资金安排、使用、监管和成效等纳入考核指标。对县级考核重点由GDP转向扶贫开发,并取消国家扶贫开发工作重点县地区GDP考核。

审计署开展四类扶贫资金专项审计:对各类扶贫等政策措施的进展和效果进行审计;对扶贫资金的虚报冒领、骗取套取、截留侵占、贪污私分、挥霍浪费等进行审计;对是否按中央有关要求把资金真正用到扶贫开发上进行审计;对整村推进、易地扶贫搬迁、特色产业高质量发展、生态建设、村级道路畅通、饮水安全、危房改造、教育卫生等重点项目建设和运营效果开展审计。

通过财政补贴减轻贫困人员参保缴费负担,通过降低起付线、提高报销比例和封顶线等倾斜性政策减轻贫困人员医疗费用负担。“十三五”期间,在认定农村低保和扶贫对象时,中央确定的城镇和乡村居民基本养老保险基础养老金暂不计入家庭收入。针对“三区三州”深度贫穷的地方,支持保险机构开办政策性农业保险业务,在有条件的地区开展价格保险、产值保险等新型农业保险。

我国广泛动员各级党政机关、统一战线、国有企业和事业单位、军队、工青妇等群团组织、行业协会商会、非公有制企业等各方力量,积极购买贫穷的地方农产品;同时又采取一定的措施加强贫穷的地方网络基础设施、仓储保鲜冷链物流设施、电子商务和快递物流网点等建设;并且支持贫穷的地方建立生产基地、开展标准化生产、推广先进适用技术等以提升贫穷的地方产品和服务质量。

我国在全国层面实施乡村旅游扶贫八大行动:乡村环境综合整治、旅游规划扶贫公益、乡村旅游后备箱和旅游电商推进、万企万村帮扶、百万乡村旅游创客、金融支持旅游扶贫、扶贫模式创新推广、旅游扶贫人才素质提升等,通过专项行动创造优良的乡村旅游环境、市场、金融、人才和管理,实现脱贫攻坚、农村经济、生态环境等多方共赢。

生态扶贫是将生态保护与扶贫开发相结合的一种扶贫工作模式。当前,我国在实施退耕还林还草、天然林保护、防护林建设、石漠化治理、防沙治沙、湿地保护与恢复、坡耕地综合整治、退牧还草、水生态治理等重大生态工程,一方面,在此类工程的项目和资金安排上进一步向贫穷的地方倾斜;另一方面,开展贫穷的地方生态综合补偿试点,推动地区间建立横向生态补偿制度。

我国持续开展就业扶贫行动,例如劳务协作对接行动、重点群体免费职业培训行动、春潮行动、返乡农民工创业培训行动、技能脱贫千校行动等,以增加贫困群体的就业机会和职业技能;另一方面,千方百计增加社会就业岗位,支持贫穷的地方建设县乡基层劳动就业和社会保障服务平台,大力支持家政服务、物流配送、养老服务等产业高质量发展,拓展贫穷的地方劳动力外出就业空间。

我国大规模推进农业产业化建设,广泛实施“一村一品”;培育贫穷的地方农民合作组织,组建各类合作社或合作联社;引进和发挥有突出贡献的公司带动作用,探索企业与贫困农户建立利益联结机制;深入推动科技特派员农村科技创业行动。并且针对产业扶贫出现的一些问题,及时作出调整政策并加强产业扶贫风险监测,健全风险预警机制,落实风险防范责任。

建立扶贫检查督查和问责机制。第一种是自上而下的垂直层级督查,由各个不同层级政府或部门对下一级政府或部门的政策执行和扶贫绩效进行督导检查;第二种是平级跨行政区的交叉检查,通常来自外省或外市的扶贫工作队伍对本地扶贫工作进行全方位检查;第三种是联合督查,由多个不同部门联合对某一行政区内的扶贫开展情况做检查督查。

国务院办公厅结合国务院大督查、专项督查和部门日常督查情况,专门对扶贫取得明显成效的地方予以督查激励,公开表扬,并相应采取多项奖励支持措施。例如,2018年对在扶贫开发工作成效考核中认定为完成年度计划、减贫成效显著、综合评价好的安徽、江西、湖北、广西、四川、贵州、西藏、新疆等省区在中央财政专项扶贫资金分配中给予一定奖励。

中国精准扶贫的政策实践经验和启示中国精准扶贫的成功实践不仅印证了中国自身选择的脱贫攻坚的正确性,也进一步证明了政府作用的有效发挥在扶贫工作中的重要价值(邢成举等,2018:34—49)。当然,政府作用的有效发挥并非源于以政府计划手段为主的传统制,而是内嵌于国家治理体系和治理能力现代化推进过程中所形成的新型制中。新型制以实现国家发展和国家安全为最高目标,以科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关为基本方针,以现代化重大创新工程为战略抓手,以创新发展的体制安排为核心实质(何虎生,2019:56—59)。近年来,新型制在我国公共卫生事件处置、重大科学技术创新、巨型灾害应对、精准扶贫攻坚等诸多领域取得了令人瞩目的成功。

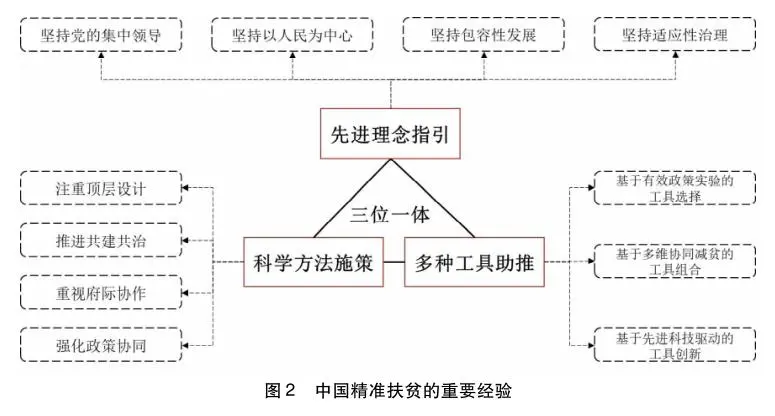

当前,以新型制推动的精准扶贫具有非常明显的战略性、协同性、创新性特征。战略性体现在以先进理念指引精准扶贫道路,从一开始就确定建立什么样的扶贫体制、怎么样对待扶贫对象、遵循什么样的扶贫思路、怎么样应对扶贫实施中的普遍问题与特殊问题;协同性体现在以科学方法推进精准扶贫施策,通过坚持全国一盘棋,集中力量办大事来协同解决复杂治理难题(王亚华,2020),既包含政府、市场、社会维度的协同,也包含制度、组织、个体维度的协同;创新性体现在以多种工具提升精准扶贫成效,无论是政策工具数量维度的单一选择、多元组合还是政策工具自身类型的变革,都具有鲜明的创新特征。在这套新型制下,通过理念指引、方法施策、工具推进“三位一体”共同创造了脱贫攻坚的历史性成效(见图2),形塑了扶贫开发的中国故事和中国经验,展现了当代中国国家治理体系在解决现代治理问题方面的有效性。

坚持党的集中统一领导,是实现经济社会持续健康发展的根本政治保证,也是精准扶贫取得成功的体制保障。“中国领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势”。党的十八大以来,我们党在中国特色社会主义伟大事业、党的建设伟大工程和具有许多新的历史特点伟大斗争的实践中,确立了习在党中央和全党的核心地位,在此之后,习就精准扶贫工作提出了一系列新思想、新论断、新观点,作出了一系列新部署,要求农村扶贫开发政策和措施针对真正的贫困人口,从根本上消除导致贫困发生的各种各样的因素和障碍,达到可持续脱贫的目标(汪三贵等,2015:147—150),这是做好经济工作和脱贫攻坚的根本保障。

一方面,党的集中领导在精准扶贫工作上扮演着“核心”的作用,能够在最大限度上实现对扶贫资源、人力物力的统筹,对各方不同利益的协调,“五级书记抓扶贫”的政策实践是这一理念的具体落实,已被证明十分有效。另一方面,群众是精准扶贫的核心主体,组织动员群众参与精准扶贫是实现扶贫成效目标的重点,也是难点,中国历经百余年的发展,早已深度融入社会和人民群众的方方面面,逐渐形成了强大的“动员型”体制,在精准扶贫中以“运动式”治理的方式,迅速营造扶贫工作的舆论势头和社会氛围,实现人、财、物的快速集中与调动,使得减贫效果集中凸显。此外,精准扶贫作为一项宏观制度设计,要将制度设计转化为制度成效,离不开有效的政策执行,党的基层组织深度嵌入国家与社会之中,具有强大的介入能力,能够集中行政力量高效精准地执行扶贫政策,并将扶贫工作与其他行政工作有效衔接、协作,使行政体系整体成为扶贫体系(王雨磊等,2020:195—209)。

中国特色社会主义事业是亿万人民自己的事业,发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享是我们党矢志不渝的追求,坚持以人民为中心的理念确保了扶贫对象的聚焦和精准。十八大以来,全国上下坚持以人为本,尊重人民主体地位,树立共享发展理念,全力推动全面小康社会建设,深入实施精准扶贫精准脱贫,落实“保基本、兜底线、促公平”的措施,通过建机制实现可持续,在通过发展做大蛋糕的同时分好蛋糕,使得广大人民群众尤其是贫困群体有了更多的获得感(宁吉喆,2017)。

十八大之后,党中央将扶贫开发上升到治国理政的新高度,提出了新时期精准扶贫精准脱贫的战略,强调帮扶措施“到村到户到人”,明确要求“不让一个贫穷的地方掉队、不让一个民族兄弟掉队、不让一个贫困家庭掉队”。在战略上重视每一个个体的同时,在落实上也满足人民群众真正的实际的需求:从初期帮助贫困群众解决温饱,到改革开放后保障贫困群众收入增加,再到新时代确保贫困群众“两不愁、三保障”,贫困群众的生产生活条件明显提升,自我发展能力也稳步提高,这些直观的减贫目标把人民的利益放在了最重要的位置,确保了政策目标群体和政策执行路线.扶贫思路:坚持包容性发展

包容性发展是“中国式减贫”的内在属性。亚洲开发银行和欧盟分别在2007年和2010年提出了包容性发展的概念,强调经济稳步的增长的巨大收益要能够惠及普通民众,实现机会平等、公平参与和区域可持续发展(Herrera,2016:1725-1730)。在精准扶贫中坚持包容性发展的思路,本质是在增长的过程中最大限度地实现民众共享增长成果,使贫困人群能获得公平的收入分配和均等的发展权利,确保每个公民都有获得公平的发展机会,其核心要义是遵循共建、共享、共富的发展理念,公平分享经济发展成果,促进发展的协调与均衡(向德平,2011:1—8)。

我国长期以来实施的城乡二元体制和剪刀差使农业、农村和农民面临某些特定的程度的不公平对待,难以与城市共享发展成果,精准扶贫中所推出的资产收益扶贫、三权分置改革、农村“三块地”改革等政策正是致力于让贫困群众获得公平的收入分配和均等的发展权利,本质上是一种有利于穷人的经济稳步的增长方式(李小云,2020)。尤其在当前农村劳动力大量外流的经济社会背景下,老人、妇女、儿童、病残群体往往更为容易陷入贫困,我国在精准扶贫中专门针对这些出台各类帮扶政策,其价值在于促进金字塔底层人群的进步,实现发展的协调与均衡(Ramani, 2014:295-305)。

适应性治理是通过协调环境、经济和社会之间的相互关系来建立韧性管理策略、调节复杂适应性系统的状态,从而应对非线性变化、不确定性和复杂性的理论(Chaffin等, 2014:56)。尽管我国在各领域实行党的集中统一领导,但其并非单纯的中央集权,而是在权力向中央集中的同时,又赋予地方经济和社会持续健康发展的自主权 (庞明礼,2020:89—97),这使得包括精准扶贫在内的各项政策在实施过程中能适应地方的自然地理条件、历史背景和文化、资源禀赋和生态约束等独有特征,“精准化”推行多元化的扶贫开发道路,并根据政策反馈及时作出调整相应政策。

我国在减贫治理中始终坚持稳定性和动态性相结合,在不同阶段既出台了具有纲领性的指导文件,又结合实际进展情况不断调适中国的贫困线、扶贫政策供给和相关制度安排,一直更新调整政策的瞄准性和需求回应性。例如基础条件差、起点低、发展慢的地区假如没有针对性的扶持政策,与别的地方的差距就会逐步扩大(汪三贵,2020:130—148),因此,我国针对三区三州、革命老区等特殊贫穷的地方的不同特点,制定了适应该地区经济社会持续健康发展状况和需求的扶贫规划。中国的扶贫开发工作没有历史经验和国外经验可循,在实际在做的工作中不断根据政策执行效果和政策反馈情况合理调适政策以适应扶贫需求,在最大限度上实现了扶贫理论与扶贫现实的融合。(二)

党的十八大以来,中国开辟精准扶贫新时代,精心设计,精准发力,成为脱贫攻坚中国方案的一个重要特点,其中,纳入国家规划是实现脱贫目标的制度保障(胡鞍钢,2016)。党和国家将脱贫攻坚纳入国家总体发展的策略,摆到治国理政的重要位置,提升到事关全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的新高度,纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局进行决策部署,不断从宏观、中观和微观层面对减贫方案进行制度设计,不仅在战略上明确了扶贫开发的基本方向,而且在路径上促进了减贫举措的落地实施。

在精准扶贫的顶层设计中,将外在“输血式”扶贫与内部“造血式”扶贫相结合,以保障贫困群众的生存权和发展权;重视扶贫开发与区域发展相结合,在贫穷的地方以脱贫攻坚统筹经济社会持续健康发展;重视扶贫开发与农业农村发展相结合,在坚持“三农”重中之重地位、推进农业农村现代化中,逐步推进减贫工作(蒋永穆等,2019)。通过不断推进和完善的顶层设计,为精准扶贫、精准脱贫奠定坚实的制度基础。

中国精准扶贫的一个典型特征,就是充分的发挥中国特色社会主义制度的优势,动员全社会参与,推进共建共治。自我国开始启动大规模、有组织、有计划的扶贫开发行动后,在发挥政府扶贫开发优势和主导性作用的过程中,也在不断强调市场、社会参与农村扶贫开发的作用和力量,逐渐形成了政府主导、市场参与、社会协同的“共建共治”的大扶贫格局。

改革开放后,随着市场经济的逐渐完备,市场的作用展现出了强大活力和驱动力,随后市场组织、社会组织等逐渐被纳入以《国家“八七”扶贫攻坚计划》为代表的正式制度安排,并逐步推动了扶贫战略的转变:从救济式扶贫转变为开发式扶贫,从封闭式扶贫转变为开放式扶贫。这一转变为市场、社会力量共同参与扶贫开发奠定了政策基础,也展现出了强大的政策绩效:在政府主导下,市场通过“看不见的手”引导贫穷的地方经济发展;社会则以其灵活、高效的优势参与特殊贫穷的地方及特殊贫困人口的扶贫开发与社会救助。以湖南省为例,截至2020年6月底,通过非公有制企业“万企帮万村”行动,全省有6 165家非公有制企业对接帮扶8 243个村,其中建档立卡贫困村6 118个,占全省贫困村总数的88.4%,实施项目15 223个,累计投入资金94.3亿元,惠及贫困人口108.8万人,为扶贫成效做出了巨大贡献(章勇,2020)。

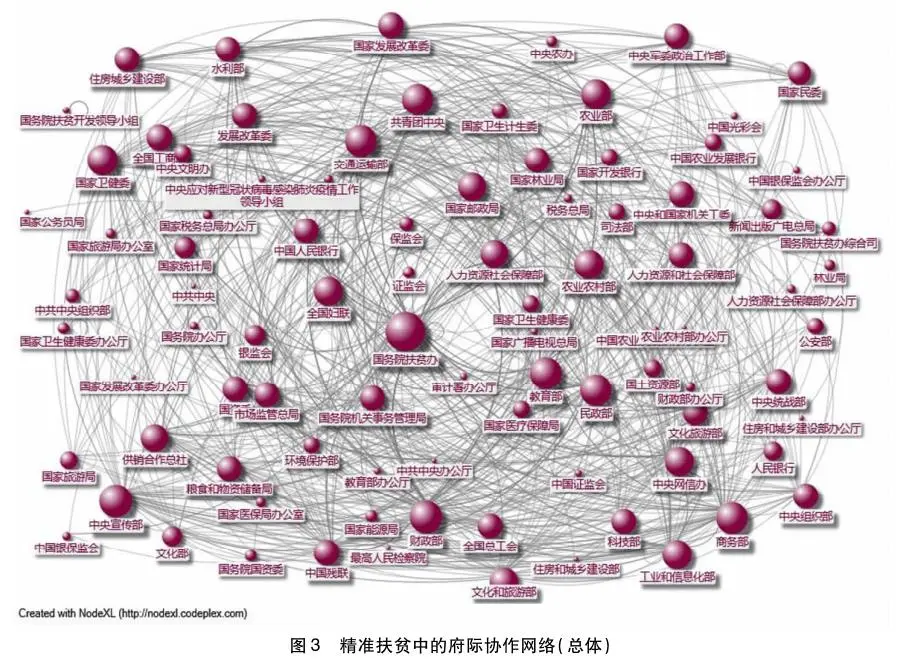

府际协作的产生源自于跟着社会事务的复杂程度加剧,科层制设计下的单个政府部门难以独立完成组织目标,为此需要跨部门的协作(黄萃等,2015:68—81)。扶贫开发涉及政治、经济、文化、管理等多类事务,同时又具有多元的政策目标,显然单靠扶贫办一个部门是不现实的。我国在扶贫领导体系和议事协调机构的设置上,除了专门的扶贫办,从国务院到各地地方政府均成立了扶贫开发(脱贫攻坚)领导小组或脱贫攻坚指挥部,在国务院由副总理任组长,在地方则由各级党政一把手负责,以实现对不同部门的资源整合与协调。

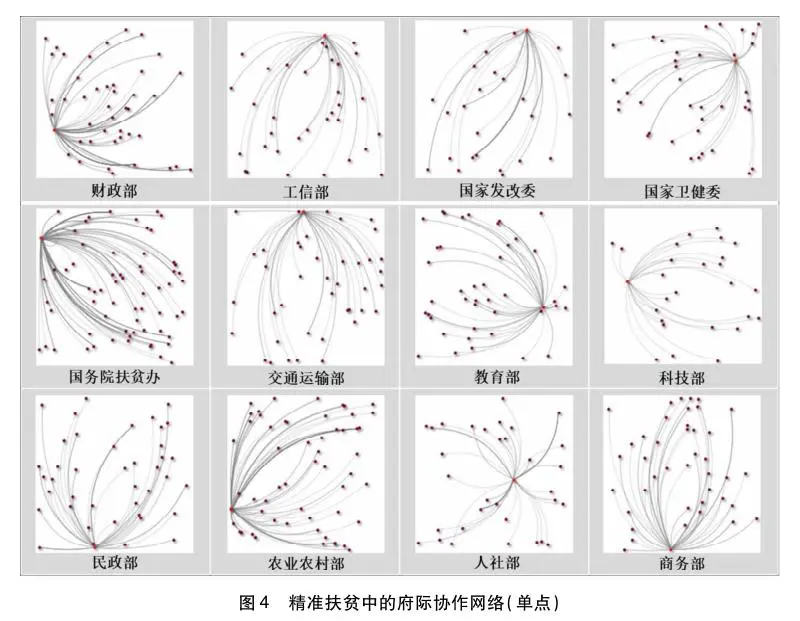

本文对十八大以来颁布的中央层级扶贫政策进行文献计量分析,不难发现扶贫领域中央政府不同部门之间的协作网络非常密切,涉及八九十个中央部门、机构或团体(见图3);提取单个部门的合作网络后发现,所有部门尤其与扶贫工作联系紧密的财政部、农业农村部、教育部、民政部等部门都与其他多个不同部门多次协作,共同制定政策(见图4)。以消费扶贫为例,在《消费扶贫助力决战决胜脱贫攻坚2020年行动方案》中,一共有27个部门和单位参与政策制定,既有中央宣传部、中央统一战线工作部、科学技术部、人力资源和社会保障部等党政部门,也有中华全国总工会、中华全国妇女联合会、中华全国工商业联合会等群团组织,还有政治工作部等军事部门。跨部门之间的府际协作充分实践了社会主义制度集中力量办大事的先进特征,为精准扶贫、精准脱贫凝聚了强大的组织合力。

贫困问题的复杂性决定了扶贫开发是一个系统性、综合性工程,尤其是伴随中国贫困现状发生转变,扶贫开发已不再是单纯的收入增长问题,也与经济社会的整体紧密相联,例如赋权还权和惠农政策为减贫提供了制度支持,财政能力为减贫提供了基本支撑,产业高质量发展和结构转型为减贫注入了活力源泉,提升人力资本有助于增强脱贫能力和内在脱贫动力,社保体系则是减贫的有力保障(陈济冬等,2020:114—124)。

中国地域广阔,各地区在地理、经济、文化等方面都有着非常大的差异,在长期的扶贫开发实践中,我国建立并完善了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫多维度的扶贫政策体系,并根据不一样的地区的详细情况进行及时调整,出台具有适宜性和针对性的政策,强化政策协同,提升脱贫质量、巩固脱贫成效。例如在易地搬迁扶贫中,并非简单的一搬了之,也不是单一的易地扶贫搬迁政策,而是在搬迁前期有用地指标的政策支持,搬迁后期有就业扶贫、教育扶贫、产业扶贫等各类政策支持,这些政策共同施力,构筑确保贫困户稳定脱贫的“合力型”协同政策体系;此外,政策与政策之间的“嵌套型”协同也都会存在,以旅游扶贫为例,为解决地方政府在推进旅游扶贫工程时企业或项目的融资贵、融资难、融资慢等问题,由中国农业开发银行定向对一批开发建设水平高、精准扶贫机制实、经营管理发展好、示范带动减贫效果强的旅游扶贫项目加大优惠贷款的支持力度,建立起以金融扶贫推动旅游扶贫进而促进群众减贫的政策协同体系。(三)

在精准扶贫中,政策工具的选择对于政策绩效有着重要影响。中国的精准扶贫过程也是一个不断探索的过程,一些政策工具的选择往往是基于地方政府的有效实验后而推出,在某一些程度上是一种循证型政策,即将政策工具的选择建立在明智证据的基础上(周志忍等,2013:23—27),这也成为中国诸多领域政策过程的一个显著特征。以光伏扶贫为例,光伏扶贫最早于2013年出现在安徽金寨,后对当地扶贫成效明显,引起有关部门关注。2014年,国家能源局与国务院扶贫办联合发文,提出2015年在河北、山西、安徽、甘肃、宁夏、青海6省(区)组织并且开展光伏扶贫工程试点,每个省(区)各选取5个贫困县,采取以村为单位整体推进(一次性覆盖到全村合乎条件的贫困户),其试点目的包含了探索光伏扶贫模式、利益分配形式、工程管理方式和项目融资模式等多个目标。经过一年试点,2016年初,国家发展和改革委员会、国务院扶贫开发领导小组办公室、国家能源局、国家开发银行、中国农业发展银行联合发文,发布《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》,将依照地方试点后完善的政策推向全国所有省市,以此增加更多贫困群众的经济收入。还有如“”扶贫政策,同样是基于江苏、广西、山东等省份的先期探索后于2015年在全国层面铺开,这是自20世纪80年代国家权力全面从农村地区退出以来,国家权力对农村社会的再次进入(舒全峰,2020:10),尽管这是对中国传统上“皇权不下县”的乡村治理理念的重大转变,但实践证明,这一建立在政策实验基础上的制度更加行之有效,也是对当前“将制度优势转化为治理效能”在扶贫领域的理论与实践呼应。总之,基于有效实验的政策工具在精准扶贫中发挥了重大作用,大幅度减少了精准扶贫的试错成本,也明显提高了政策工具的边际收益。

政策工具组合的需求源自于多样化政策目标、分散治理结构、多层次管理、多重市场失灵和系统失灵等问题,一定要通过加强不相同的领域政策的“组合”提高政策协调性(Flanagan 等,2011:702—713; Kivimaa等, 2016)。精准扶贫的政策工具组合能弥补单个政策工具的缺陷和局限,政策工具组合所产生的新特性和新功能,能够改善扶贫政策功能,提高扶贫政策绩效。根据本文的梳理,在精准扶贫的政策执行阶段,不完全统计一共有29项政策工具,其中供给面、环境面、需求面分别占比48.28%、31.03%和20.69%,结构符合常理的政策工具组合对于完善精准扶贫的政策环境、增强供给面政策工具的推动力和提高需求面政策工具的拉动力具备极其重大的保障价值,也是实现多维协同减贫的制度基础(施琳娜等,2020:1139—1151)。例如,易地搬迁脱贫一批是“五个一批”的其中之一,为实现这一政策目标,有关部门选择的政策工具既包括供给面的教育扶贫、技能扶贫,以解决搬迁贫困户的孩子上学和职业技能问题;也包括环境面的金融扶贫、土地扶贫,以解决搬迁安置房的建设资金和土地来源问题;同时还包括需求面的消费扶贫、农业产业扶贫、就业扶贫等各类政策工具,以解决贫困户的收入来源问题。通过合理有效的政策工具组合使得各类政策形成合力,以此来实现稳定的、可持续的精准脱贫。

随着互联网、大数据、人工智能等先进信息科学技术的发展,在某些特定的程度上推动精准扶贫实现了工作形态和工作流程的转变,信息科学技术的引入,使得统筹中央和地方各级政府以及基层自治组织,实现贫困治理过程中的政策共享、信息共享、资源配置追踪、扶贫绩效跟踪和透明化监管等成为可能。最典型的是2016年推出的网络扶贫,通过实施“网络覆盖工程、农村电商工程、网络扶智工程、信息服务工程、网络公益工程”五大工程,建立起网络扶贫信息服务体系,实现网络覆盖、信息覆盖、服务覆盖,建立精准扶贫的科技支撑。例如在教育行业,网络技术打破了物理层面的区域差异和空间阻隔,使得贫穷的地方与发达地区可以在一定程度上完成优质教育资源的共享,促进教育公平;在农业生产行业,网络技术的发展使得更可靠的普惠金融成为一项公共服务,贫困农户利用互联网即能够得到初始生产资本。在先进科技的驱动下,精准扶贫的政策工具也随之创新,建立在先进科学技术基础上的政策工具创新为提升精准扶贫的管理效率、提高精准扶贫的政策绩效发挥了重大作用。

精准扶贫实践重塑了我国国家与社会、干部与群众的关系,通过扶贫理念、扶贫方法、扶贫工具的探索、创新和实施,国家对农村社会的动员能力、资源整合能力及再分配能力较之前都有了较大提升,人民群众的公共精神与公共意识得到一定效果激发和培育,生活条件与精神面貌得到极大改善,基层干部领导力和公共服务动机水平显著地增强(王亚华等,2018:93—102),党在基层的政治合法性和执政基础得到进一步巩固,持续推动着我国基层治理体系与治理能力现代化。中国的精准扶贫实践亦是人类减贫事业的伟大探索,在2020年让占全人类人口总数近1/5的中国彻底消除绝对贫困,特别是注重维护贫困妇女、儿童、老年人、残疾人、少数民族等权利,维护全社会的平等和公平正义,既是对人权思想理论体系的发展,也是世界人权的实质进步,为全球发展中国家消除贫困提供了宝贵的案例和可资借鉴的经验。

当然,我们一定要清醒地认识到贫困的长期性、历史性、复杂性,消除绝对贫困后,缓解相对贫困将成为未来扶贫工作的核心内容。首先,需要将缓解相对贫困问题作为新时代的一个新战略,进入一个全新的政策周期,针对政策规划、政策执行、政策评估、政策终结等不同过程阶段选择正真适合的政策工具;其次,从先前的“运动式治理”回归到今后的“常态化治理”,在政策工具上减少供给面政策工具、强化环境面政策工具、增加需求面政策工具,以增强低收入群体的内生发展动力和自我发展能力为核心政策目标;最后,要逐步继承脱贫攻坚的精神、发扬精准扶贫的经验,做好政策过渡与制度衔接,强化相对贫困减贫理念、方法与工具的协同作用发挥,将新型制的制度优势转化为治理相对贫困和促进乡村振兴的实际效能,为解决我国不平衡不充分发展的矛盾、实现共同富裕与中国民族的伟大复兴不懈努力。

国家自然科学基金创新研究群体项目“中国公共政策理论与治理机制研究”(71721002);国家自然科学基金面上项目“中国农村集体行动机制与公共事务治理”(71573151);清华大学“水木学者”计划(2019SM101)

奔跑吧·少年2024年内蒙古自治区棒垒球邀请赛在鄂尔多斯市康巴什区开赛。

4月2日,随着57652次检测车从南充北站5道缓缓驶出,标志着新建汉中至巴中至南充铁路南充至巴中段(以下称巴南高铁)启动联调联试,进入工程验收关键阶段,为全线早日开通奠定了坚实基础

2024年3月31日,“知音湖北 遇见浪漫孝感”春赏花活动在湖北省孝感市金卉庄园景区启动。金卉庄园花团锦簇,五彩斑斓花卉竞相绽放。人们穿梭在花海之间,享受明媚春光。

2024年3月23日,由中国服装设计师协会主办的2024秋冬中国国际时装周在北京开幕。

3月17日,原创独立设计师品牌SHANG1 BY SHANGYI 2024秋冬系列时装发布会在北京举行。

2024年2月28日,新疆尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县境内的博斯腾湖出现推冰景观。

云南省曲靖市罗平县马街镇钻天坡,盛开的油菜花梯田在初升太阳映照下,勾勒出一幅田园春景图

2024年1月12日,江西省吉安市吉州区庐陵文化生态园层林尽染,色彩斑斓,市民徜徉其间,尽享生态之乐。

2023年12月26日,在云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县新街镇黄草岭村附近,游客在冬樱花与梯田边游览。

2023年12月12日,新疆哈密市巴里坤县第十九届冰雪文化旅游节采冰仪式在高家湖二渠水库进行。仪式主要展示了头冰的开采上岸过程。开幕式上还举行迎风旗、祈福词、喝出征酒等仪式。

2023年12月13日,河北省正定古城迎来降雪,古城内外银装素裹,犹如一幅淡雅的水墨画,美如画卷。

2023年11月28日,贵州省六盘水市明湖国家湿地公园层林尽染,景色迷人。

三角梅原产于巴西,现主要分布在中国、秘鲁、阿根廷、日本、赞比亚等国家和地区。其中,以海南三角梅最为出名。

2023年11月23日清晨,朝霞初现,三峡库区湖北省宜昌市秭归县沿江公路G348国道的绝壁岩体上,工人们正在铺设防护网,以防止岩崩和落石。

2023年11月23日,黑龙江哈尔滨,哈尔滨站工作人员正在清理站台积雪。

2023年11月21日,甘肃敦煌,首趟敦煌号铁海联运国际货运班列装载1000吨石棉驶出,经天津港通过铁海联运发往泰国曼谷。

2023年11月21日,江苏省如皋市龙游河生态公园,色彩斑斓的树木与一河碧水相应成趣。